Prémices d’une politique de l’alimentation

1907

La révolte des vignerons du Languedoc

Au début des années 1870, une crise terrible s’abat sur l’ensemble du vignoble français : la crise phylloxérique, due au phylloxéra, un puceron qui se développe dans les ceps de vigne, pique les jeunes racines et provoque la formation de tubérosités, qui, par la suite, s’infectent et conduisent à la mort du pied. Cette épidémie va détruire la majeure partie du vignoble, qui à cette époque connaît un essor significatif, notamment grâce au développement du chemin de fer et à la politique économique du Second Empire qui met en place des traités de libre-échange pour stimuler les exportations (1852-1870).

L’offre de vin s’effondre tandis que la demande se maintient à un niveau élevé. Il en résulte un accroissement des importations, notamment venant d’Algérie, où les plantations de vignes réalisées durant la crise phylloxérique donneront leurs pleins rendements à la fin du siècle et contribueront à la surproduction en 1900. Certains ports jusqu’alors exportateurs de vin français deviennent importateurs, comme celui de Sète, situé paradoxalement dans la plus grande région productrice de vin. Ce manque cruel de vin sur le marché français conduit également à l’émergence des vins artificiels, qui ne sont pas encore, au regard de la loi, des vins issus de la fraude. Ils sont produits de différentes manières, notamment par l’ajout de nombreux additifs : la chaptalisation (ajout de sucre), le mouillage (ajout d’eau) ou l’ajout de fruits autres que le raisin, mais également des colorants, des conservateurs et autres produits. Ces procédés connaissent un grand succès, et représentent pour les vignerons une source de revenus importante car ils sont de fabrication aisée et peu onéreuse. Les vins artificiels sont appréciés du public et la demande dépasse largement l’offre. Brusquement, en 1900, les prix s’effondrent et les oppositions de classe s’exacerbent. En 1904, une vague de grèves ouvrières se répand dans la plaine viticole, du Gard aux Pyrénées-Orientales, conduisant à la révolte des vignerons du Languedoc de 1907 et à l’affrontement avec l’armée à Narbonne les 19 et 20 juin (six morts).

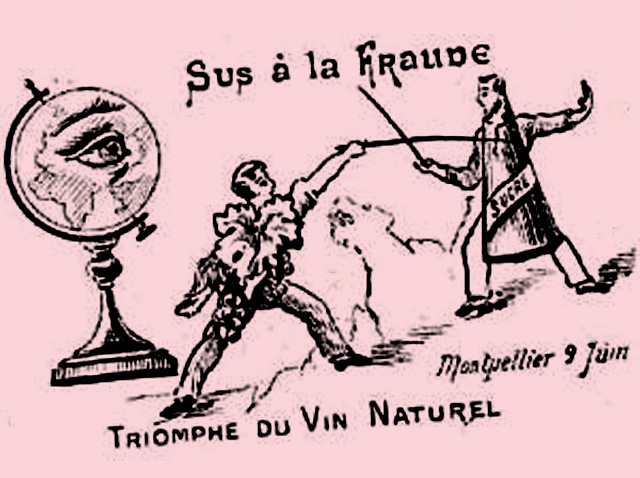

Les causes sont multiples : dépréciation de la terre, baisse générale des revenus des propriétaires, chômage des ouvriers agricoles, insuffisance de la distillation, émergence des vins artificiels. Alors, une stratégie est lancée afin de qualifier ces vins comme vins inauthentiques et interdits par la loi. Une première loi en 1889 va définir le produit « vin » : « Nul ne pourra expédier, vendre ou mettre en vente, sous dénomination de vins, un produit autre que celui de la fermentation des raisins frais. » Une loi de 1907 va réglementer le mouillage des vins et les abus de sucrage. Entre 1889 et 1907, l’élaboration de ces différentes lois viticoles va être une étape importante dans l’intervention de l’État pour réguler le marché dans le domaine alimentaire. Elles vont participer à l’élaboration d’une loi plus large, la loi de 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, qui, encore aujourd’hui, après quelques modifications, reste une référence dans la réglementation des fraudes alimentaires en France.